|

|

| |

| |

| |

|

> 게시판 > 농산물뉴스

> 게시판 > 농산물뉴스 |

|

|

|

| |

|

|

지난해 채소류 수입 증가…화훼 수입액은 ‘사상최대’

한국농어민신문 고성진 기자 2023. 1. 20

지난해 화훼류 수입액이 20% 증가해 사상 최대치를 기록했다. TRQ(저율관세할당) 물량 증가에 따른 양파와 마늘 등 채소류 수입도 증가한 것으로 나타났다. 이 같은 농산물 수입 실적은 16일 관세청 수출입무역통계와 aT(한국농수산식품유통공사) 농식품수출정보(KATI) 등에서 확인됐다.

▲화훼 수입액 또 늘어 역대 최대치

1억2500만 달러 규모

2017년 대비 두 배나 늘어

화훼 판매액의 30% 차지

국내 생산기반 무너지면서

수입 의존구조 굳어져 ‘악순환’

농가 실질소득은 4% 감소

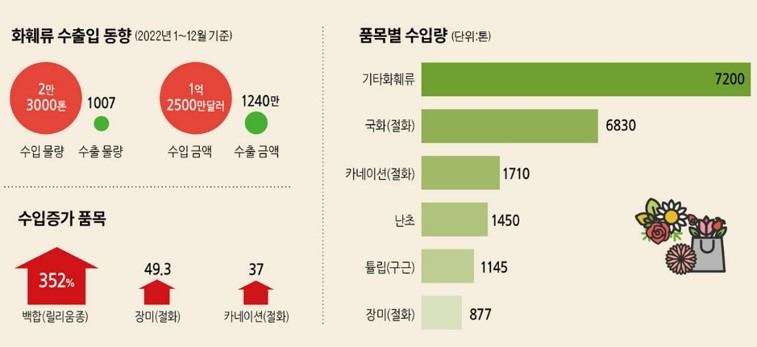

KATI에 따르면 2022년 화훼 수입액은 1억2500만달러 규모다. 2021년 사상 처음으로 1억달러(1억525만달러)를 돌파했는데, 이보다 약 19% 증가한 역대 최고치다. 전반적으로 고환율 영향이 있지만, 화훼 수요가 환율이 크게 오르기 전인 연말과 연초(졸업시즌)·5월(가정의달) 등 상반기에 주로 몰려있는 데다 2022년 평균 원달러 환율(약 1293원)로 환산한다고 하면 대략 1600억원대 규모로 추산할 수 있다. 2021년 화훼 판매액 5380억원의 30% 정도에 달하는 비중이다.

수입 물량은 2만3000톤으로 역대 최대다. 2019년 2만2000톤·2020년 2만1200톤·2021년 2만1600톤 수준보다 소폭 늘었다. 기타화훼류 7200톤, 국화(절화) 6830톤, 카네이션(절화) 1710톤, 난초 1450톤, 튤립(구근) 1145톤, 장미(절화) 877톤 순이다.

이 중 증가세가 눈에 띄는 것은 백합(릴리움종) 352%이며, 장미(절화) 49.3%, 카네이션(절화) 37%, 글라디올러스(구근) 31.7%, 수선(구근) 29.4% 등이다. 백합은 네덜란드, 장미는 콜롬비아(510톤)와 에티오피아(326톤), 카네이션은 콜롬비아(1277톤)와 중국(432톤)이 주 수입국이다.

최근 몇 년간 화훼 수입 현황을 보면 수입액 증가가 두드러진다. 2022년 화훼 수입액은 2017년(6536만달러)에 비해 두 배 가까이 증가했다. 2018년 8079만달러·2019년 8651만달러·2020년 8171만달러 수준에서 2021년 처음으로 1억달러를 돌파했는데, 상승세가 2022년에도 이어졌다. 원자재 및 인건비, 물류비용 등이 인상 요인으로 꼽힌다.

다시 말해 고비용을 투입하더라도 꽃을 수입해오는 양상이 계속되고 있는 것인데, 이를 두고 국내 생산 기반이 무너지면서 수입에 의존하는 구조가 굳어지고 있다는 진단이 있다. 관련 통계에 따르면 화훼 판매액은 2005년 1조105억원에서 2021년 5382억원으로 반토막 났고, 화훼 경영주 현황·재배면적·농가 수익성 등 각종 생산 지표가 뒷걸음질치는 실정이다.

김완순 서울시립대 환경원예학과 교수는 “2021년 기준 수입 단가는 2010년보다 2.9배나 상승했다. 화훼 소비량은 일정한데 국내에서 생산하는 꽃이 적다보니 수입 꽃이 늘어나 수입 비중이 증가하고 있다”며 “그러다보니 경쟁력(대응력)이 약한 소농·가족농들은 도산하게 될 처지에 놓이고, 또 국내 생산량은 감소해 수입 물량이 늘어나는 악순환 구조가 계속되고 있다”고 짚었다.

김완순 교수는 이어 “가격 결정 구조를 보면 수입 꽃의 경우 수입업자가 주문 시 단가를 정해 들여오는 데 비해 국내 꽃 가격은 경매에 의해 결정되기 때문에 농가보다는 수입업자에게 유리한 ‘기울어진 운동장’인 상황”이라면서 “꽃 단가가 전반적으로 상승했지만, 화훼 농가의 실질소득은 오히려 1993년에 비해 4% 감소한 실정”이라고 덧붙였다.

한편 2022년 화훼 수출액은 1240만달러(1007톤)로 수입액의 10% 규모이며, 2021년 수출액 1650만달러(1350만톤)보다 25% 감소한 것으로 나타났다.

▲TRQ 등 영향으로 채소류 수입도 증가

양파 수입량 전년비 66% 껑충…마늘도 62% 급증

조생종 산지 시세 형성 즈음

정부 TRQ 수입계획 밝혀

불투명한 유통구조 ‘더 왜곡’

생산농가 피해 고스란히

2022년도 채소류 수입도 전년 대비 최소 10% 이상 증가했다. 관세청의 수출입무역통계에 따르면 2022년 1~12월 기준 수입 물량은 111만톤, 금액은 8억4900만달러로 나타났는데, 이는 2021년도 98만톤·7억3500만달러보다 각각 13%·15% 증가한 수치다. 양파와 마늘, 배추, 기타 채소류 등의 수입이 늘었기 때문이다.

증가세가 가장 두드러진 품목은 양파다. 양파의 경우는 관세청과 한국농촌경제연구원, KATI 자료가 모두 차이를 보이는데, 각각 조사 기준이 다르고 농경연의 경우 수율을 적용해 신선양파로 환산하는 방법이어서 혼란이 있다.

관세청 통계로는 2021년 5만4990톤보다 66% 증가한 9만1460톤이 지난해 한 해 동안 수입된 것으로 집계됐다. 수입액도 2022년 4833만달러로, 2021년 2894만달러 대비 67% 증가했다. 농경연은 ‘2023년 농업전망’ 자료에서 2022년 4~12월 누적 수입량이 9만9500톤으로 파악, 전년 6만4200톤보다 55% 증가한 것으로 나왔다. 양파 평년 수입량은 6만7000톤 정도 된다. 두 기관의 수입 통계 모두 이 기준에서 2만5000~3만톤 정도 증가한 것으로 나타났는데, 지난해 TRQ 수입 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

마늘 역시 수입이 크게 늘었다. 관세청 자료에서는 2022년 6만7800톤이 수입돼 전년 4만1600톤에 비해 62% 증가한 것으로 집계됐다. 수입액은 2021년 3770만달러에서 2022년 6440만달러로 70% 늘어났다. 마늘 수입량은 평년 5만2000톤 정도다.

마늘과 양파 생산자들은 수입 물량도 문제지만, 수입 시기에 대한 지적도 적지 않다. 조생종 출하에 맞춰 산지 시세가 형성될 즈음 TRQ 수입 계획을 추진하면서, 불투명한 유통구조를 더 왜곡시키는 방향의 부작용이 만만치 않다고 보고 있다. 농산물 수입으로 피해를 보는 것은 산지 생산자들뿐이라는 얘기다. 실제 유통업자 거래 시세나 대형마트 등 소매유통의 판매(소비자) 가격은 산지 가격이 떨어져도 영향을 받지 않고 있는 상황이다.

양파 생산자단체 관계자는 “수입 증가 시기는 이상기후로 작황이 좋지 않거나 기상 피해를 받아 생산 여건이 나빴던 때다. 생산량이 줄어 산지가격이 오를 조짐이 보이면 밥상물가 안정이라는 이유로 평소보다 많은 수입 물량을 더군다나 저율관세로 들여오고 있다”면서 “제값을 받지 못하면 농가 수익성은 더 안 좋아지니 농사를 포기하게 되고, 생산량이 나빠지면 다시 수입으로 메우는 땜질식 미봉책이 되풀이되고 있다”고 말했다.

한편 관세청에 따르면 지난해 과실류 수입은 71만2300톤으로, 전년(2021년) 78만2700톤보다 소폭 줄었다. 파인애플과 키위, 라임, 딸기 등이 다소 늘어난 반면 미국 현지의 유례없는 작황 부진을 겪은 오렌지의 수입이 크게 줄었고, 바나나도 2021년 35만톤에서 2022년 32만톤으로 감소한 영향을 받아 수입 물량 자체가 전반적으로 줄었다.

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|